Egle abitava vicino a noi, nella casa di fronte.

Ma le finestre di casa mia in realtà affacciavano sul retro della sua. Le case, le stanze dedicate alla residenza, venivano esposte al sole, perciò vedevo solo il pollaio ed il deposito della legna.

Era più grande di me, aveva tre fratelli e lei era la maggiore.

I suoi erano impresari edili nel tempo in cui le case si facevano ancora tutte, dalle fondamenta al tetto, di mattoni, di argilla, quella rossa, che invecchiando scuriva.

Non avevano costruito la nostra, opera di altro muratore, un signore con enormi baffi bianchi e che si univano un pizzetto folto. Tanti anni dopo, quando ero già un giovanotto fatto e finito, lo avevo rivisto in un quadro, appeso nel salotto della figlia, mia maestra delle elementari.

Come sarebbe capitato e come è capitato un milione di altre volte ad altri bambini, mi persi negli occhi e fra le lentiggini di Egle. Non sapevo perché, ma tremavo alla sola idea di incontrarla e se sapevo che l’avrei vista, prima mi pettinavo sempre. Mio fratello Nando aveva capito, ma non mi prendeva in giro come facevano gli altri.

“Nuto, è più grande di te. Ma tu voglile bene uguale, sarà per sempre, questo ti insegnerà tante cose”.

Sapevo tutto di lei, ascoltando, origliando le chiacchere fatte dalle madri sul bordo dei rispettivi orti.

Sono certo che anche lei avesse capito quella confusione che portavo dentro. Quando stringeva gli occhi e serrava le labbra era seria, non scherzava; in uno di questi momenti, Egle, un giorno, mi disse:

“Nuto, ti voglio bene, ricordalo sempre”.

Si era avvicinata, ma vicina, e mi aveva tirato indietro il ciuffo, con un gesto che neanche mia madre. Mi erano tremate le ginocchia e la gola si era chiusa.

Ogni tanto con la bici andavo ad aspettarla alla fermata della corriera, che la riportava a casa da scuola; poi ritornavamo insieme, io spingendo la bici su cui aveva appoggiato la sporta dei libri, lei raccontando le ultime disavventure geometriche o roba del genere, che io non capivo.

Avrebbe studiato, il padre Sergio aveva bisogno di chi tenesse i conti in famiglia. Di lì a qualche anno sarebbe partita per il colegio e non ci vedemmo più per lunghi periodi. Frequentò una specie di ragioneria, dove aveva imparato anche a stenografare. Non divenne la contabile di casa ma la segretaria di un avvocato del posto, famoso e ricco.

Egle sorrideva sempre e correva in quel vestito azzurro con i fiorellini rossi.

Un paio di sandali di cuio, buoni dalla primavera all’autunno, e, solo quando giocava, i capelli legati coda di cavallo.

La famiglia così numerosa, in casa abitavano ancora gli anziani e un paio di zie in età da marito giunte da poco dalla Sicilia, le permetteva di assentarsi, scappare, senza troppe domande e ricerche.

Anche di sera. Quando aveva voglia di fare un giro per le case della borgata, nel mezzo della notte in quelle giornate di lunga calura, mi tirava piccole ghiaie contro le imposte della mia camera, per svegliarmi.

“Scendi, Nuto, porca miseria vacca, so che sei lì dietro alla persiana, sei un fifone mai visto”.

Egle, quando voleva era sboccata come un maschio. Anzi, anche peggio. Mia madre diceva che in casa sua c’erano troppi maschi, che era per quello.

Ero proprio li, e fra le stecche della persiana, illuminata dal sereno della notte, la vedevo che scalciava annoiata il selciato e mi parlava.

“Egle, i miei mi flinano se scoprono che esco di notte, restassi in cortile ma vado in giro”

“Smettila e scendi, se continui a bisbigliare svegli tutti i tuoi. Muoviti piuttosto”

Scendevo, tremando perché dovevo attraversare la camera dove domivano i nonni, certo di una fine a suon di sberle.

Lei impazziva per le lucciole.

Perciò andavamo alla fontana di acqua solforosa nella valle e lì ballavamo in mezzo al loro volare e ci spruzzavamo con l’acqua, saremmo asciugati correndo a casa.

Te ne ricordi?

Ero piccolo e tu parlavi, gesticolavi, facevi i versi, i capelli ti scappavano dalla coda, arrossivi per tutta questa fatica.

Tu mi mostravi tante di quelle cose, che io non conoscevo perché non le vedevo.

L’aria che danza sopra i campi di grano tagliato, la nebbia del mattino che esce dalle zolle del campo.

Andavamo a sentire l’odore della terra e del bosco quando pioveva, mangiavamo la neve per vedere se era buona.

Oppure salivamo nel granaio, il tuo posto preferito, e ci stendevamo sui sacchi di juta, pieni e addossati uno all’altro.

“Guarda, siamo in mezzo al mare, è la nostra nave, guarda passare il cielo sopra le nostre teste”.

“Stiamo andando in fretta, molto in fretta, Egle”.

“Vedi quella terra lontana? Nuto, è il regno di Zora, la principessa delle Due Terre, è amica amica e non correremo nessun pericolo”

A me sembrava di vederla quell’isola e mi immaginavo anche tutto il resto, anche la regina Zora.

Ti ricordi, Egle?

Ti arrampicavi sulla piante di ciliegie dietro casa mia, come una scimmietta, e stavamo appesi ai rami per un intero pomeriggio e tu non smettevi di mangiarle, neanche per un minuto.

Quando mangiavi tanto ti venivano le lacrime agli occhi e ti colava il naso, come se ti fosse venuto il raffreddore. Mi facevi ridere quando eri così.

Al tuo matrimonio tutti pensavano fossi emozionata, solo io sapevo la verità.

E quando il vecchio Pietro ci ha fatto salire sul suo carro per andare al mercato, a vendere patate e granoturco? Siamo tornati di notte. Pioveva. Eravamo rifugiati sotto il telone, in mezzo alle patate. L’acqua colava sopra le nostre teste e tu mi dicevi che intorno c’era il pericolo, che stavamo attraversando la Selva Nera, che avremmo dovuto continuare per giorni. Io avevo così paura e senza dirti niente sollevavo ogni tanto un angolo della tela per vedere se c’era ancora il vecchio Pietro o se il vento se l’era portato via.

E quella sera in cui i contadini avevano acceso un grande fuoco di foglie di granoturco, in mezzo al campo di Aurelio?

Ti ricordi, Egle?

“Vieni a vederlo con me?”

Quell’invito era la prova che ero speciale per te. L’invito a vedere il falò di notte non è cosa da poco. Potevi andare con uno di quei mosconi che ti giravano sempre intorno, con quell’aria sbruffona e la prima barba da fare. Invece eri venuta da me.

Ricordi?

Camminavamo nella foschia per raggiungere quel fuoco rosso e blu, e tu mi dicevi che era bello. Vedevo le tue ballerine e le streghe disegnate dal fumo denso.

Io vedevo tutto quello che dicevi. Quando sei partita, per il collegio e la scuola, ho continuato da solo, sai Egle?

Ho cercato di vedere le cose che gli altri non vedevano più.

Tu mi hai insegnato a camminare fra le case, ma a tenere lo sguardo alto, curioso. Ad osservare le persone, ai loro gesti, a come erano vestite. Ad amare gli animali ed il loro amore incondizionato e irragionevole, come quello di un bambino.

E poi c’era una promessa. Sì, te ne ricordi.

È stato il giorno prima del tuo matrimonio. Nelle uscite serali dal Collegio avevi comnosciuto, Peter, faceva il meccanico ed era figlio di uno sfollato veneto. Avevamo fatto subito amicizia, era forte come una quercia, e sorrideva sempre, come te, ma aveva più denti.

Era una giornata come oggi. Ogni volta che tira vento, ci ripenso. Tu, Egle, parlavi con mio fratello ed eri contenta. Mi hai tenuto al tuo fianco, stringendomi a te, avvicinandoti, per mostrarmi le nuvole che si rincorrevano attraverso il lucernario.

Ci hai baciati tutti e due e Peter ha detto:

“Vedrai moglie mia, diventerò molto ricco, molto forte. Molto grande per te, per renderti felice”

Tu lo abbracciasti. Allora io ho domandato: “E io?”.

Tu hai riso, ricordi, e mi hai abbracciato, stringendomi forte che sentivo il profumo dei tuoi capelli e mi hai detto:

“E a te, piccolo mio, io riempirò le braccia della mia felicità”.

Io ero felice, tanto felice.

“Signor Benvenuto, venga, l’orario di visita è terminato da un po’. Lei si è addormentato e mi sembrava una cosa, svegliarla”

L’infermiera aveva posato la mano sulla spalla. Per un attimo avevo pensato, sperato, fosse Egle.

No, lei era immobile, davanti a me. I capelli bianchi raccolti in una piccola crocchia e le labbra serrate in un abbozzo di sorriso.

Egle stava pensando a una cosa seria, come sempre.

Il quadro dei controlli lampeggiava, muto come muta era la vita di Egle ormai da mesi.

“Ritorno domani, Egle. E ti racconto di nuovo quando sono scappato da casa, per venire al collegio a trovarti”.

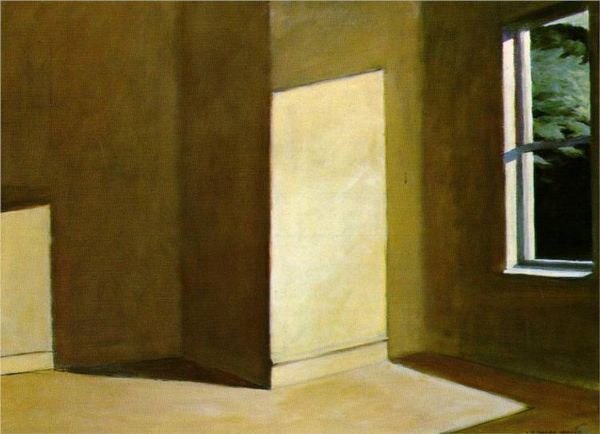

Edward Hopper Sun in a Empty Room, 1963